PILONIAN (6)

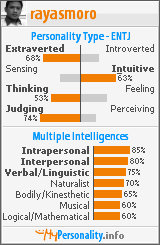

By : Ray Asmoro - http://www.rayasmoro.com/

Sariman termangu-mangu, nggumun, oleh tingkah polah masyarakat sekitarnya yang punya fleksibilitas atau kelenturan dan sikap yang nrimo. Disatu sisi ia merasa bahwa sikap itu sebagai sesuatu yang positif karena sikap itu justru menunjukkan bahwa masyarakat kita memiliki daya tahan yang luar biasa. Dipojokkan disudut sesempit apapun, di tekan sekeras apapun, di himpit dalam keterdesakan sekuat apapun, bahkan di permainkan semau-maunya oleh yang empunya otoritas kebijakan segila apapun, masyarakat kita masih bisa nrimo dan berlapang dada. Luar Biasa kan?

Lho kok? Jangan “lho kok”, ini sungguh-sungguh, serius ini! Kata sariman. Bagaimana tidak, masyarakat kita sudah sedemikian kenyang oleh perlakuan-perlakuan yang kurang adil, misalnya saja tiba-tiba minyak tanah menghilang dari pasar, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, harga BBM dan TDL juga meresahkan, harga gabah rendah tak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkannya untuk mencangkuli dan menggarap sawahnya, biaya pendidikan dan rumah sakit semakin tidak bersahabat, dan puluhan bentuk keterdesakan lainnya, dan mereka masih bisa nrimo, tetap adem-ayem seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lebih parah lagi masyarakat kita yang merasakan himpitan itu di kelompokkan dalam istilah (yang disebut) “rakyat kecil” alias wong cilik. Bukankah itu salah satu bentuk penistaan yang sangat terang-terangan? Dasar pilon!

Jika ada kategori “rakyat kecil” maka logikanya ada “rakyat besar”. Bagaimana bisa disebut kecil jika tidak ada yang besar. Jika rakyat kecil adalah masyarakat yang mengalami keterdesakan secara sistemik, maka logikanya rakyat besar adalah yang terbebas dari keterdesakan itu dan (kemungkinan besar) rakyat besarlah yang membuat sistem itu. Tetapi istilah “rakyat besar” sama sekali tidak populer, bahkan cenderung tidak ada. Dan istilah “rakyat kecil” biasanya disebut “rakyat” saja. Jadi para pembesar itu siapa? Rakyat atau bukan? Jika sama-sama rakyat mengapa harus di kotak-kotakkan?

Anehnya, jika sudah memasuki masa-masa kampanye pemilihan anggota dewan, pilkada, atau apapunlah namanya, mereka ramai-ramai dan berteriak sangat lantang, mengaku-aku dirinya sebagai “rakyat”. Dasar pilon!

Saya jadi ingat sebuah film yang berjudul “The Last King From Scotland” yang mengkisahkan sepak terjang seorang Idi Amin, diktator dari Uganda yang telah membantai lebih dari 400.000 rakyatnya. Dalam film itu Idi Amin berpidato didepan rakyatnya, dan berkata (kurang-lebih) seperti ini : “…saya berdiri disini, menggunakan pakaian jendral, tetapi didalam pakaian kebesaran ini saya adalah pribadi sederhana, seperti halnya kalian semua…coba tanya para prajuritku, saya akan makan jika semua prajuritku telah kenyang…Kita akan bangun afrika menjadi lebih maju, kita akan bangun rumah-rumah, sekolah-sekolah, bagi masyarakat. Kita harus bangkit menjadi bangsa yang besar…” Lalu semua masyarakat menyambutnya dengan suka-cita, terbius oleh propaganda dan janji-janji politik, kemudian mereka mengelu-elukannya, “Amin! Amin! Amin!” Luar biasa, bukan?

Begitu juga yang terjadi disini. Mmasyarakat kita nrimo dan legowo jika pemimpin yang didukung dan dipilihnya menjadi “Idi Amin” dikemudian hari. Siapa pilon? Dan pemimpin-pemimpin itu juga aneh, begitu terpilih dan duduk di kursi empuk, lantas lupa bahwa kemarin mulutnya baru saja mengaku sebagai “rakyat kecil”.

Seharusnya, kata Sariman. Mereka “rakyat besar” itu jangan melupakan sejarah eksistensinya. Bahwa mereka juga pernah atau memohon-mohon menjadi bagian dari “rakyat kecil”. Seharusnya mereka itu lebih peka terhadap persoalan-persoalan “rakyat”, lebih lembut dan manusiawi dalam memperlakukan “rakyat” yang kenyataannya sebagai kaum mayoritas.

Tapi itulah realitanya. Masyarakat kita tetap saja adem-ayem. Kalaupun ada yang protes, itupun hanya dalam hati, sambil diam-diam ngumpet dikamar. Kalaupun ada pengerahan masa hingga turun ke jalan berjuang untuk terbebas dari keterdesakan, masyarakat yang lain malah menggerutu, “Bikin jalan macet saja”, atau “Alaaah, paling-paling hanya massa bayaran” atau komentar-komentar miring lainnya. Tidak pernah ada kebulatan tekad, kebulatan prinsip dan persepsi, kebulatan kepentingan, kebulatan kesadaran sesama masyarakat, yang sebenarnya sama-sama tertindas. Piye to mas…?

Kesimpulannya ya itu tadi, bahwa masyarakat kita ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Sikap nrimo dan kelenturan masyarakat ini mestinya di jadikan asset. Anda yang jadi pembesar seharusnya senang dan segera berpikir keras, kalau perlu sampai botak, untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan tunggu sampai macan tidur itu terbangun. Oceh Sariman.

Sikap lentur dan nrimo itu sangat positif di satu sisi. Anda pasti sering mendengar misalnya, ada orang kecelakaan kendaraan hingga kakinya terkilir, dan mereka masih bisa bilang “untung hanya kaki terkilir, coba kalau sampai patah…” atau “untung Cuma kaki terkilir, untungnya bukan kepala saya yang pecah”. Ada orang bisnis kemudian mengalami kerugian, dan masih bisa bilang “untung kerugiannya baru 100 juta, coba kalau kemarin saya setorkan modal 1 milyar kan bisa berabe”.

Cerita lainnya, ada orang udik datang ke Jakarta naik bus, kemudian tiba-tiba dia hendak turun dan bilang sama kenek-nya “Bang saya turun disini” kata Si Udik tadi.

“Tunggulah sebentar, biar busnya minggir dulu” Kemudian bus itu mulai ke pinggir, dan seperti biasanya bus-bus disini kan tidak ada yang taat asas, berhenti sekenanya, belok minggir seenaknya, dan menurunkan penumpang tanpa harus menghentikan kendaraan, dasar pilon!, “Sekarang kau boleh turun disini” kata kenek itu, “Turun kaki kiri dulu, pak” kenek mengingatkan.

Si Udik jengkel, tujuannya sudah lewat tiga ratus meter, bus masih berjalan, dan dia disuruh turun. Sudah begitu, keneknya pakai ngatur-ngatur, harus turun dengan kaki kiri dulu. Si Udik ngedumel dalam hati. Kenapa saya harus percaya pada kenek ini, lha wong saya minta berhenti disana tadi malah kebablasan hingga lebih dari tiga ratus meter jauhnya. Enak saja nyuruh-nyuruh orang, sok ngatur, memangnya saya ini orang bodoh apa? Si Udik terus ngedumel. Lalu ia melompat turun dari bus dengan kaki kanan terlebih dulu. Dan apa yang terjadi kemudian, begitu kaki kanannya menjejak tanah, dia kehilangan keseimbangan, dan terjatuh terlentang, parahnya saat terjatuh kepala bagian belakangnya nyungsep di kotoran kerbau yang ada dipinggir jalan itu.

Melihat kejadian itu, si kenek malah mengolok-olok, “Yeee, kan udah dibilang turun pakai kaki kiri dulu, nekad. Nyungseplah kau sekarang di tai kerbo”.

Mendengar olok-olok itu si udik bilang, “He! Untung saya lompat turun kaki kanan dulu. Kalau saya turun kaki kiri dulu, bukan kepala belakang saya yang kena tai kerbo, tapi muka saya, dasar pilon!”.

Begitulah, sudah kecelakaan motor, jelas-jelas rugi 100 juta, terjatuh hingga nyungsep di tai kerbo, masih bilang “untung”. Dasar pilon! Tetapi disitulah letak kekuatannya. Artinya masyarakat kita ini memiliki kemampuan menghibur diri sendiri, memiliki rasa humor yang tinggi, selalu penuh rasa syukur, mampu menertawai diri sendiri, bisa bercanda dengan segala situasi, setiap peristiwa, ironi ataupun tragedi dianggap sebagai sebuah parodi. Top banget!

Dengan sikap seperti itu, masyarakat kita tidak mudah patah. Tidak bisa ditekan-tekan, dihimpit-himpit, atau didesak-desak. Jadi, wahai penguasa, engkau perlakukan seperti apapun, engkau pojokkan dengan kebijakan apapun, engkau tindih dengan beban harga sembako, tarif BBM dan TDL semahal apapun, engkau tikam dengan propaganda politik sebusuk apapun, engkau perdayakan senista apapun, engkau adu-domba sesengit apapun, engkau injak-injak sehina apapun, engkau khianati hingga selaknat apapun, jangan harap mampu membuat masyarakat tersinggung atau marah, apalagi mencabut amanatnya. Jangan harap. Karena engaku berhadapan dengan masyarakat “untung”. Lho?

Terus sisi negatif dari sikap “untung” itu apa, Man?

“Yang negatif-negatif apa perlu dikemukanan? Nanti saya malah dibilang provokasi. Masyarakat kita sudah pada pinter kok. Sudah bisa bedakan mana positif mana negatif. Kalaupun terperosok ke dalam hal-hal negatif, toh pada akhirnya mereka akan bilang “masih untung begini daripada begitu”, memang terasa agak pilon sih…, tapi jangan buru-buru berkesimpulan begitu. Karena bisa jadi mereka hanya pura-pura pilon, dan ketika mereka sudah tidak mau “pura-pura” lagi… hmmm, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi”.

Jakarta, 23 Agustus 2007

By : Ray Asmoro - http://www.rayasmoro.com/

Sariman termangu-mangu, nggumun, oleh tingkah polah masyarakat sekitarnya yang punya fleksibilitas atau kelenturan dan sikap yang nrimo. Disatu sisi ia merasa bahwa sikap itu sebagai sesuatu yang positif karena sikap itu justru menunjukkan bahwa masyarakat kita memiliki daya tahan yang luar biasa. Dipojokkan disudut sesempit apapun, di tekan sekeras apapun, di himpit dalam keterdesakan sekuat apapun, bahkan di permainkan semau-maunya oleh yang empunya otoritas kebijakan segila apapun, masyarakat kita masih bisa nrimo dan berlapang dada. Luar Biasa kan?

Lho kok? Jangan “lho kok”, ini sungguh-sungguh, serius ini! Kata sariman. Bagaimana tidak, masyarakat kita sudah sedemikian kenyang oleh perlakuan-perlakuan yang kurang adil, misalnya saja tiba-tiba minyak tanah menghilang dari pasar, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, harga BBM dan TDL juga meresahkan, harga gabah rendah tak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkannya untuk mencangkuli dan menggarap sawahnya, biaya pendidikan dan rumah sakit semakin tidak bersahabat, dan puluhan bentuk keterdesakan lainnya, dan mereka masih bisa nrimo, tetap adem-ayem seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lebih parah lagi masyarakat kita yang merasakan himpitan itu di kelompokkan dalam istilah (yang disebut) “rakyat kecil” alias wong cilik. Bukankah itu salah satu bentuk penistaan yang sangat terang-terangan? Dasar pilon!

Jika ada kategori “rakyat kecil” maka logikanya ada “rakyat besar”. Bagaimana bisa disebut kecil jika tidak ada yang besar. Jika rakyat kecil adalah masyarakat yang mengalami keterdesakan secara sistemik, maka logikanya rakyat besar adalah yang terbebas dari keterdesakan itu dan (kemungkinan besar) rakyat besarlah yang membuat sistem itu. Tetapi istilah “rakyat besar” sama sekali tidak populer, bahkan cenderung tidak ada. Dan istilah “rakyat kecil” biasanya disebut “rakyat” saja. Jadi para pembesar itu siapa? Rakyat atau bukan? Jika sama-sama rakyat mengapa harus di kotak-kotakkan?

Anehnya, jika sudah memasuki masa-masa kampanye pemilihan anggota dewan, pilkada, atau apapunlah namanya, mereka ramai-ramai dan berteriak sangat lantang, mengaku-aku dirinya sebagai “rakyat”. Dasar pilon!

Saya jadi ingat sebuah film yang berjudul “The Last King From Scotland” yang mengkisahkan sepak terjang seorang Idi Amin, diktator dari Uganda yang telah membantai lebih dari 400.000 rakyatnya. Dalam film itu Idi Amin berpidato didepan rakyatnya, dan berkata (kurang-lebih) seperti ini : “…saya berdiri disini, menggunakan pakaian jendral, tetapi didalam pakaian kebesaran ini saya adalah pribadi sederhana, seperti halnya kalian semua…coba tanya para prajuritku, saya akan makan jika semua prajuritku telah kenyang…Kita akan bangun afrika menjadi lebih maju, kita akan bangun rumah-rumah, sekolah-sekolah, bagi masyarakat. Kita harus bangkit menjadi bangsa yang besar…” Lalu semua masyarakat menyambutnya dengan suka-cita, terbius oleh propaganda dan janji-janji politik, kemudian mereka mengelu-elukannya, “Amin! Amin! Amin!” Luar biasa, bukan?

Begitu juga yang terjadi disini. Mmasyarakat kita nrimo dan legowo jika pemimpin yang didukung dan dipilihnya menjadi “Idi Amin” dikemudian hari. Siapa pilon? Dan pemimpin-pemimpin itu juga aneh, begitu terpilih dan duduk di kursi empuk, lantas lupa bahwa kemarin mulutnya baru saja mengaku sebagai “rakyat kecil”.

Seharusnya, kata Sariman. Mereka “rakyat besar” itu jangan melupakan sejarah eksistensinya. Bahwa mereka juga pernah atau memohon-mohon menjadi bagian dari “rakyat kecil”. Seharusnya mereka itu lebih peka terhadap persoalan-persoalan “rakyat”, lebih lembut dan manusiawi dalam memperlakukan “rakyat” yang kenyataannya sebagai kaum mayoritas.

Tapi itulah realitanya. Masyarakat kita tetap saja adem-ayem. Kalaupun ada yang protes, itupun hanya dalam hati, sambil diam-diam ngumpet dikamar. Kalaupun ada pengerahan masa hingga turun ke jalan berjuang untuk terbebas dari keterdesakan, masyarakat yang lain malah menggerutu, “Bikin jalan macet saja”, atau “Alaaah, paling-paling hanya massa bayaran” atau komentar-komentar miring lainnya. Tidak pernah ada kebulatan tekad, kebulatan prinsip dan persepsi, kebulatan kepentingan, kebulatan kesadaran sesama masyarakat, yang sebenarnya sama-sama tertindas. Piye to mas…?

Kesimpulannya ya itu tadi, bahwa masyarakat kita ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Sikap nrimo dan kelenturan masyarakat ini mestinya di jadikan asset. Anda yang jadi pembesar seharusnya senang dan segera berpikir keras, kalau perlu sampai botak, untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan tunggu sampai macan tidur itu terbangun. Oceh Sariman.

Sikap lentur dan nrimo itu sangat positif di satu sisi. Anda pasti sering mendengar misalnya, ada orang kecelakaan kendaraan hingga kakinya terkilir, dan mereka masih bisa bilang “untung hanya kaki terkilir, coba kalau sampai patah…” atau “untung Cuma kaki terkilir, untungnya bukan kepala saya yang pecah”. Ada orang bisnis kemudian mengalami kerugian, dan masih bisa bilang “untung kerugiannya baru 100 juta, coba kalau kemarin saya setorkan modal 1 milyar kan bisa berabe”.

Cerita lainnya, ada orang udik datang ke Jakarta naik bus, kemudian tiba-tiba dia hendak turun dan bilang sama kenek-nya “Bang saya turun disini” kata Si Udik tadi.

“Tunggulah sebentar, biar busnya minggir dulu” Kemudian bus itu mulai ke pinggir, dan seperti biasanya bus-bus disini kan tidak ada yang taat asas, berhenti sekenanya, belok minggir seenaknya, dan menurunkan penumpang tanpa harus menghentikan kendaraan, dasar pilon!, “Sekarang kau boleh turun disini” kata kenek itu, “Turun kaki kiri dulu, pak” kenek mengingatkan.

Si Udik jengkel, tujuannya sudah lewat tiga ratus meter, bus masih berjalan, dan dia disuruh turun. Sudah begitu, keneknya pakai ngatur-ngatur, harus turun dengan kaki kiri dulu. Si Udik ngedumel dalam hati. Kenapa saya harus percaya pada kenek ini, lha wong saya minta berhenti disana tadi malah kebablasan hingga lebih dari tiga ratus meter jauhnya. Enak saja nyuruh-nyuruh orang, sok ngatur, memangnya saya ini orang bodoh apa? Si Udik terus ngedumel. Lalu ia melompat turun dari bus dengan kaki kanan terlebih dulu. Dan apa yang terjadi kemudian, begitu kaki kanannya menjejak tanah, dia kehilangan keseimbangan, dan terjatuh terlentang, parahnya saat terjatuh kepala bagian belakangnya nyungsep di kotoran kerbau yang ada dipinggir jalan itu.

Melihat kejadian itu, si kenek malah mengolok-olok, “Yeee, kan udah dibilang turun pakai kaki kiri dulu, nekad. Nyungseplah kau sekarang di tai kerbo”.

Mendengar olok-olok itu si udik bilang, “He! Untung saya lompat turun kaki kanan dulu. Kalau saya turun kaki kiri dulu, bukan kepala belakang saya yang kena tai kerbo, tapi muka saya, dasar pilon!”.

Begitulah, sudah kecelakaan motor, jelas-jelas rugi 100 juta, terjatuh hingga nyungsep di tai kerbo, masih bilang “untung”. Dasar pilon! Tetapi disitulah letak kekuatannya. Artinya masyarakat kita ini memiliki kemampuan menghibur diri sendiri, memiliki rasa humor yang tinggi, selalu penuh rasa syukur, mampu menertawai diri sendiri, bisa bercanda dengan segala situasi, setiap peristiwa, ironi ataupun tragedi dianggap sebagai sebuah parodi. Top banget!

Dengan sikap seperti itu, masyarakat kita tidak mudah patah. Tidak bisa ditekan-tekan, dihimpit-himpit, atau didesak-desak. Jadi, wahai penguasa, engkau perlakukan seperti apapun, engkau pojokkan dengan kebijakan apapun, engkau tindih dengan beban harga sembako, tarif BBM dan TDL semahal apapun, engkau tikam dengan propaganda politik sebusuk apapun, engkau perdayakan senista apapun, engkau adu-domba sesengit apapun, engkau injak-injak sehina apapun, engkau khianati hingga selaknat apapun, jangan harap mampu membuat masyarakat tersinggung atau marah, apalagi mencabut amanatnya. Jangan harap. Karena engaku berhadapan dengan masyarakat “untung”. Lho?

Terus sisi negatif dari sikap “untung” itu apa, Man?

“Yang negatif-negatif apa perlu dikemukanan? Nanti saya malah dibilang provokasi. Masyarakat kita sudah pada pinter kok. Sudah bisa bedakan mana positif mana negatif. Kalaupun terperosok ke dalam hal-hal negatif, toh pada akhirnya mereka akan bilang “masih untung begini daripada begitu”, memang terasa agak pilon sih…, tapi jangan buru-buru berkesimpulan begitu. Karena bisa jadi mereka hanya pura-pura pilon, dan ketika mereka sudah tidak mau “pura-pura” lagi… hmmm, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi”.

Jakarta, 23 Agustus 2007

.jpg)

1 komentar:

Hmmm, Oke. Good!

Posting Komentar